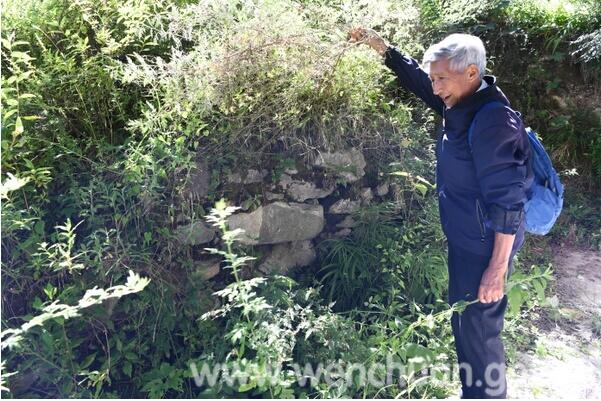

7月1日,由縣委宣傳部、縣文聯、文體旅局等部門組織的專家學者大禹遺跡探尋小組來到綿虒鎮大禹村刳兒坪,對華夏文明始祖大禹在刳兒坪生活的痕跡再次進行探尋。

專家現場找尋刳兒坪“禹跡”

據史料記載,大禹出生于四川,最早見于戰國時代的《竹書紀年》:“帝禹夏后氏,母曰修已,修已背剖而生于石紐”。司馬遷《史記·六國年表》說:“禹興于西羌”。魏晉皇甫謐也在《帝王世家》中注解道:“孟子曰,禹生石紐,西夷人也。傳曰:禹出西羌,是也”。1979年,國家啟動《中國民族民間文藝集成》工作,調研中發現了原流行于汶川一帶的“花燈戲”。劇目中有《大禹治水》,歌頌大禹治水三過家門而不入,唱詞中的“耶格西”即大禹的羌族名字。

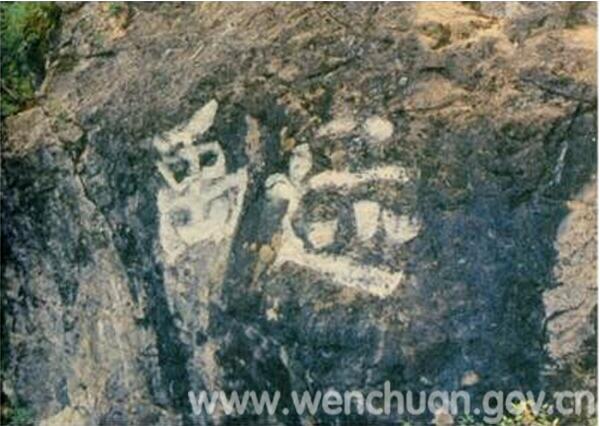

“石紐山”石刻

石紐究竟在哪里呢?漢代學者、川人揚雄在《蜀王本紀》中說:“禹本汶山郡廣柔縣人,生于石紐。”唐代顧胤在《括地志》中說:“石紐山在汶川縣治西七十三里”。今天阿壩州汶川縣綿虒鎮境內,山岸壁立,“石紐山”三個鐫刻大字至今猶存。綿虒鎮石紐山、刳兒坪、飛沙關,也就是現在九寨溝旅游環線飛沙關加油站附近,是汶川人認為的大禹出生地。現在汶川縣境內仍然保存著歷史典籍中所記載的“刳兒坪、涂禹山、禹王宮、禹王廟、洗兒池、禹跡石紋、禹碑嶺、圣母塔”等眾多的遺跡。距綿池鎮15公里的羊龍山腰,還有一個村落叫禹碑嶺,村中有一通石碑被一棵大樹包裹,相傳那里是大禹三過家門而不入的地方。

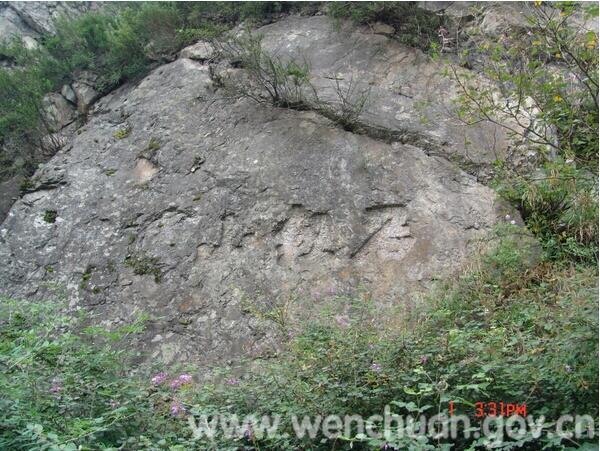

“禹跡”石刻

汶川縣大禹遺跡探尋小組成功尋找到多處遠古時期的石紋、石刻,其中在多處史書記載的“禹跡”石刻、“女陰”石刻等作為此次探尋小組重點找尋對象被一一找出標記。(康建禹)