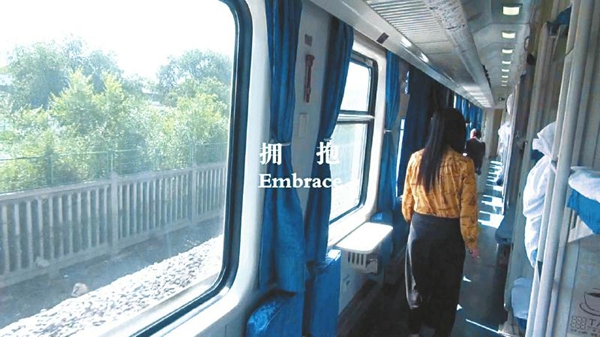

①藝術家在綠皮火車上發起的行為藝術,向普通人尋求擁抱。大浦當代藝術館供圖

①藝術家在綠皮火車上發起的行為藝術,向普通人尋求擁抱。大浦當代藝術館供圖

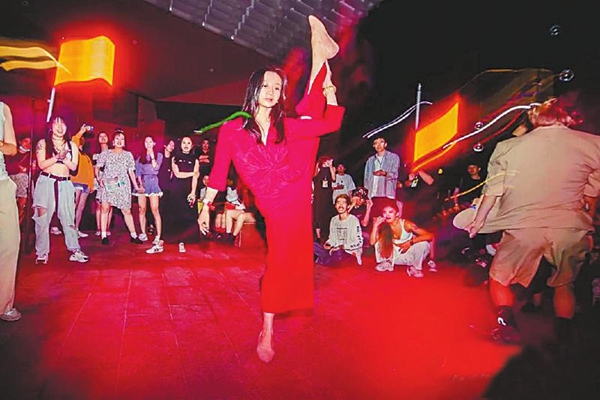

A4奇妙夜。麓湖·A4美術館供圖

A4奇妙夜。麓湖·A4美術館供圖

一介·巷子里,主題快閃活動吸引了不少人前來打卡。一介·巷子里供圖

一介·巷子里,主題快閃活動吸引了不少人前來打卡。一介·巷子里供圖

A4奇妙夜。麓湖·A4美術館供圖

A4奇妙夜。麓湖·A4美術館供圖

8月8日,一場浪漫的插畫展在成都一介·巷子里開啟。這場名為“偷玫瑰的人”的插畫展,由插畫家趙趙創作,創作靈感來源于塞爾維亞詩人瓦斯科·波帕的詩《玫瑰小偷》,粉色的色調讓整個空間蕩漾著一股少女氣息。帶上任何和“玫瑰”相關的物件,就可免費入場觀看。讓觀眾驚奇的是,透過展廳玻璃,外面的木凳上,一群老人正圍坐下棋、擺龍門陣。生活和藝術的巧妙融合,這份蕩漾著成都生活美學的體驗讓人沉醉。

如何讓藝術館更接地氣,更好地融入生活?后疫情時代,我省不少藝術館、美術館紛紛打破傳統看展體驗。蹦一場藝術迪,去綠皮火車近距離接觸藝術創作,去藝術空間玩一場主題快閃……音樂、美食、電影、蹦迪等多元跨界,年輕時尚態的藝術破壁,讓人們驚呼:“原來藝術可以這樣玩!”

□本報記者 邊鈺

腦洞大開

來美術館蹦一場藝術迪

7月21日,麓湖A4美術館(以下簡稱“A4美術館”)微信公眾號上發出一則召集令:“A4奇妙夜來了!”邀請大伙來藝術party,解鎖美術館的新玩法。戲劇工作坊、街舞、電子音樂、定格動畫等多元混搭,讓不少觀眾腦袋里冒出一連串問號:在美術館開藝術派對?蹦一場藝術迪?看展還能嗨歌?這是什么混搭?

答案很快揭曉。7月25日晚上8點,一束燈光點亮A4美術館,上百位體驗者從四面八方涌來。體驗者王成被裹挾在人浪里,這邊的戲劇剛結束,“Millennium紅房子”與“520舞室”現場飆舞無縫銜接,藝術展廳又靈活地變成了舞蹈場,精彩熱辣的街舞表演,吸引了不少大膽的觀眾參與其中,一起即興舞動,點燃了第一波小高潮。

“太不一樣了!”王成感慨道。在他印象里,美術館的模樣應該是另一番高冷形象:安靜展廳里,藝術作品按照空間關系,精致地擺放其中。往來的人步履輕柔、低聲討論。眼前的作品無論是晦澀難懂,還是一見傾心,都要收藏好自己的情緒,保持一份“得體”的矜持。

如何打破美術館這種“一本正經”的刻板印象?疫情復工后,除了推出高質量的個展,A4美術館館長孫莉希望以更大膽、更活躍的方式破除藝術邊界。“我們希望展現夜幕下美術館的反轉魅力,為文化藝術跨界提供線下交流的平臺,實現破圈共創的同時,也讓美術館先鋒、前衛的風格融入更多人的日常生活。”

“顛覆、去標簽”的想法很快落地變成現實。當天晚上,美術館外空地秒變劇場,自由戲劇團隊上演著一場充滿想象力的沉浸式戲劇。舞臺和觀看區沒有明確的界限,觀眾可以自由圍坐臺階觀看或穿梭于表演人群。

美術館二樓,幻圖聲音實驗室和制造定格動畫、獨立短片的創意團隊草龜鮑勃跨界聯手,電子音樂和定格動畫的碰撞,讓人體驗多元藝術的混搭。藝術家王郁洋及帕森·布魯瑟與瑪吉特·盧卡斯的作品展,在音樂、光影襯托下,裝置、影像、繪畫、雕塑、空間等作品,生出更多俏皮的意味。

“藝術原來可以這樣帶感!”王成覺得,破除邊界后的藝術巧妙融合,產生新體驗,也消除了藝術作品帶來的距離感。

孫莉介紹,A4奇妙夜的夜間美術館活動將成為一個常態,于每月最后一個星期六舉辦。

咖啡快閃

把創意串聯成美好生活

成都市武侯區玉林三巷盡頭,一個老小區樓下,一座玻璃房子靜靜地立在那里。150平方米的空間以原木和玻璃為主,散發出自然、治愈的氣息。這里是一介·巷子里。

如何讓小空間產生大裂變?一介的主理人張唐介紹,一介·巷子里今年5月才對外開放,是由成都市武侯區殘疾人聯合會與玉林東路社區委托,一介策劃、設計、運營的社區殘障友好空間。基于這個調性,空間藏著很多人性化的設計。比如,入口處設計成一個緩坡,以方便輪椅進入。廳內,配置了一道拉通整個空間的扶手,上面細心地標有類似“吧臺到了”等提醒類盲文。“希望把一介·巷子里創造成一個自由與平等的空間,在幫助殘障人士擴大生活圈的同時,也成為一個藝術交流與孵化的窗口。”

包裹著藝術和美好生活的活動,源源不斷地涌來。7月11日晚,他們聯合成都賀麟教育基金青芒無障礙影院、成都Big榜、金沙院線,在一介·巷子里舉辦盲人電影放映活動。一場關于愛的經典電影《尋夢環游記》在夜色中上演。當天,不少殘障朋友在家人的陪伴下,來到這里“觀影”。還有一些觀眾提著奶茶,帶著鹵味,圍坐一團。光影幻動,兩位解說老師輪番上場,聲音輕柔地為視障朋友現場解說電影,聚焦著夏夜的美好。

此外,從5月開放至今,一介·巷子里還舉辦了咖啡快閃、寵物快閃等3場主題快閃活動,吸引了來自不同行業組織參與,借助藝術、美食等一起打造美好生活。張唐說,一介·巷子里已正式對外發布“串串計劃”,每月將與不同品牌、組織進行合作,在空間內持續舉辦有趣又好玩的主題快閃活動。

流動藝術

在綠皮車廂邂逅藝術創作

成都至西寧往返普速列車K1058/K1060途經四川、甘肅、青海等省份。在這個時速120公里的綠皮火車上,一群藝術家在單程1388公里的路程里,發起一場藝術風暴:將流動的列車變成自己的藝術創作工作室,把常見于美術館的影像、裝置、行為、聲音等多種形式的藝術作品搬上火車。

這樣的藝術腦洞,來源于成都大浦當代藝術館發起的“時速120公里——大浦當代藝術館列車計劃”(以下簡稱“列車計劃”)。6月8日,首批體驗的6位藝術家在成都登上這趟列車,在約15個小時的行駛時間里,各自實施別具一格的藝術創意。

列車計劃項目統籌人崔付利介紹,8月底,第二回合的藝術家體驗也即將啟幕。整個列車計劃將邀請超過50位藝術家、策展人、詩人、視覺傳達設計師、建筑師等共同參與其中。

李寧欣是首批踏上創作列車的青年藝術家。在列車上,她發起行為藝術,主動向陌生旅客尋求擁抱。“可以和你擁抱一下嗎?”警惕、不信任,李寧欣連連遭拒。最后,一位高個子的女乘客同意和她擁抱,這些過程最終濃縮成一件4分55秒的行為藝術記錄視頻。

而藝術家魏震,則用一根黑帶子全程蒙蔽雙眼,用身體感知替代視覺經驗。有旅客好奇地默默窺探著他,也有“90后”坐在他身邊和他談了一路,這些都被魏震用繪畫來記錄。在目前完成的作品中,魏震繪畫中的形象與未來主義賈科其·巴拉的作品相似,是一連串不規則圖像的疊加。他解釋,自己通過聽覺把列車員經過時隨身攜帶的鑰匙聲以及其他聲音轉化成了作品形象。

文皆俊杰根據火車上一路不斷搜索WIFI的經歷,做出一個行為、聲音、影像的多媒體綜合現場作品《WIFI詩選:成都-西寧》。在這件作品中,可以看見各類影像文字擺滿了黑色屏幕。有意思的是,這些文字均來自于他在火車行駛沿途搜集的WIFI賬號。

最終,這些作品將在列車計劃結束后展出。大浦當代藝術館創始人蘇男初介紹,他們配合列車計劃推出了“火車廂體式可移動空間”,用于列車計劃期間個人項目的推出和未來藝術館的可能性探索。如今在大浦當代藝術館展館二樓,可以看見兩個臨時搭建的、輕系統的、宛如車廂的建筑空間,里面甚至設置了像綠皮火車一樣的硬座。屆時,觀眾可以在這個車廂展館欣賞到這次列車計劃創作的影像作品,體驗火車里觀展的感受。

對話

社區美術館

跨界混搭是個不錯選擇

嘉賓:成都大浦當代藝術館館長馬利

主持人:本報記者邊鈺

隨著疫情的好轉,原本門可羅雀的美術館也在看展浪潮下頻頻成為網紅打卡地。為了吸引更多的粉絲,美術館也使出“十八般武藝”,讓自己變得更加多元好耍。其中,一批小而美的社區美術館,憑借和居民的天然距離優勢,以及年輕多元的打法,成功破圈。成都大浦當代藝術館就是其中一家。

記者:作為一個面向社區服務的美術館,疫情緩解后,應該如何通過新藝術消費場景打造,讓美術館更有趣,更親民?

馬利:社區美術館面對的受眾就是普羅大眾,他們中很多或許都缺乏專業的美術知識。基于這點,要打造新消費場景的社區美術館,應該意識到,美術館不是封閉的或者象牙塔式、殿堂式的美術館,應該破除邊界,以社會化運營來維護和發展。比如,“列車計劃”結束后,我們將把藝術家作品展覽辦到我們館。常規的場館可能不能引起大眾的參與,因而我們專門打造了火車廂體式空間,并將其設計為白色。在這里,觀眾既有在火車上看展的體驗,其顏值也在線,符合他們拍照打卡需求。

記者:社區美術館如何實現良性發展,又如何跨界混搭,實現社會效益和經濟效益雙贏?

馬利:今年除了舉辦不同規模、主題的藝術展覽,我們還計劃推出豐富的公共項目,通過講座與論壇、現場演出、工作坊、少兒藝術課堂等項目,生發出多元領域及層次的內容,將藝術中心變成開放式課堂。社區美術館應該嘗試給自己松綁,少一些條條框框,多一些創造性活動。比如,和潮牌合作,推出文創產品;和書店聯手,展開藝術家講座;和美食合作,讓消費者的味蕾和視覺得到雙重滿足;同時發揮藝術創造優勢,開展兒童或者成人美術教育,擴大流量。

記者手記

讓人人都可擁抱美學生活

疫情加速了美術館藝術館的轉型,從線下到線上,從多元到跨界,美術館藝術館創意迭出。直播探展、VR全景式觀展、和藝術家一起線上共繪作品、蹦一場藝術迪……值得點贊的是,這些新藝術消費場景,以一種開放、包容、親民的方式,讓普通大眾主動參與到藝術欣賞、創作中。

在策展人李杰看來,人人都是藝術家,更多人參與進來才是有意思且創造力無限的。這些具有創造力的藝術,可能就藏在我們的生活日常。諸如一介·巷子里這類社區藝術空間,無疑提供了一個很好的范本,那些源于生活日常的“串串計劃”、咖啡快閃等,讓普通大眾在里面感受藝術和生活的共融,找到快樂,得到心靈的治愈,這才是美術館藝術館創造和轉型的根本。