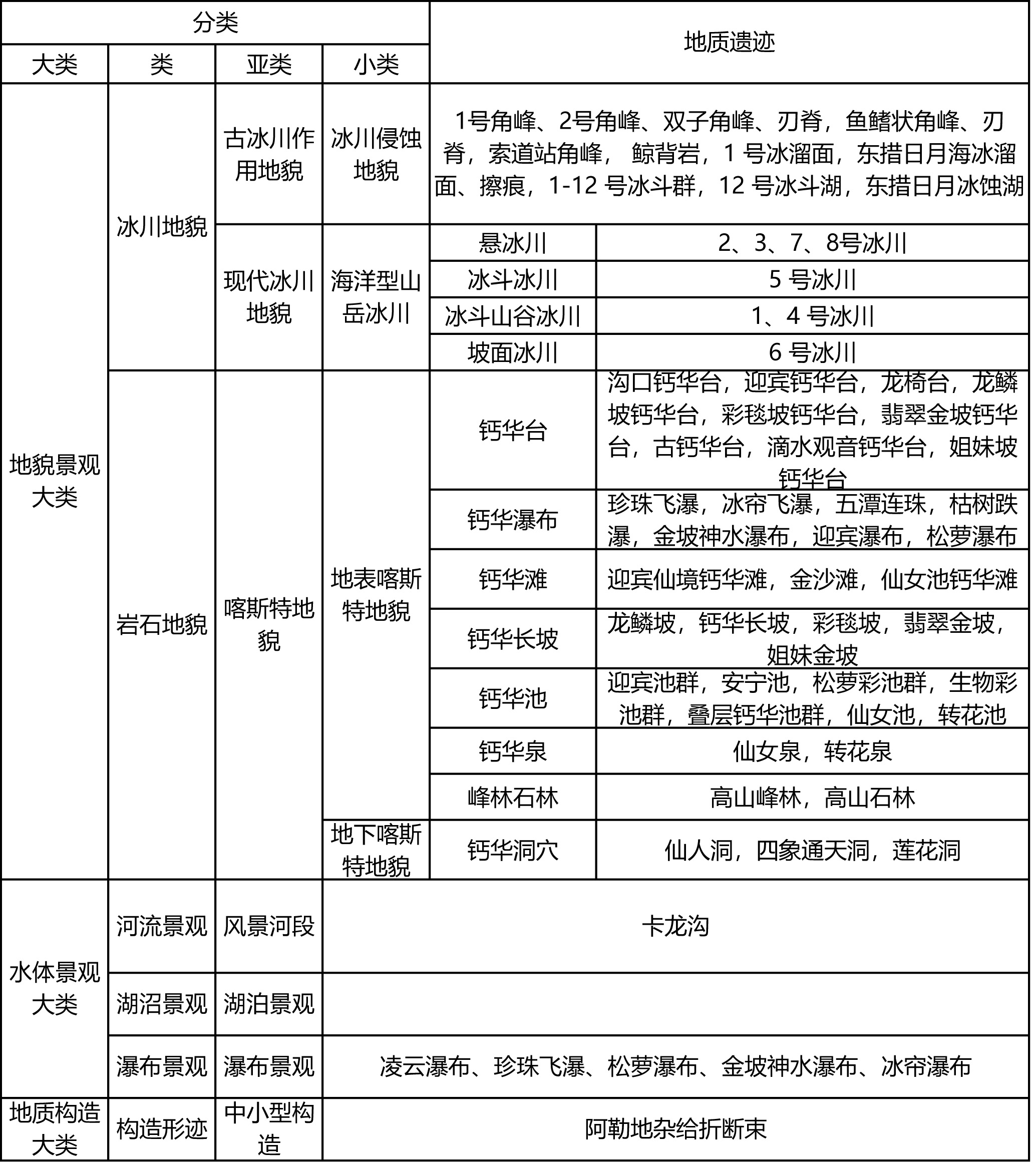

對公園內屬B級導向型地質遺跡景觀有13處,科學價值和美學觀賞價值極大;屬C級主要地質遺跡景觀有33處,具有較高的科研價值和很高的觀賞價值;屬于D級配套型地質遺跡景觀有16處。

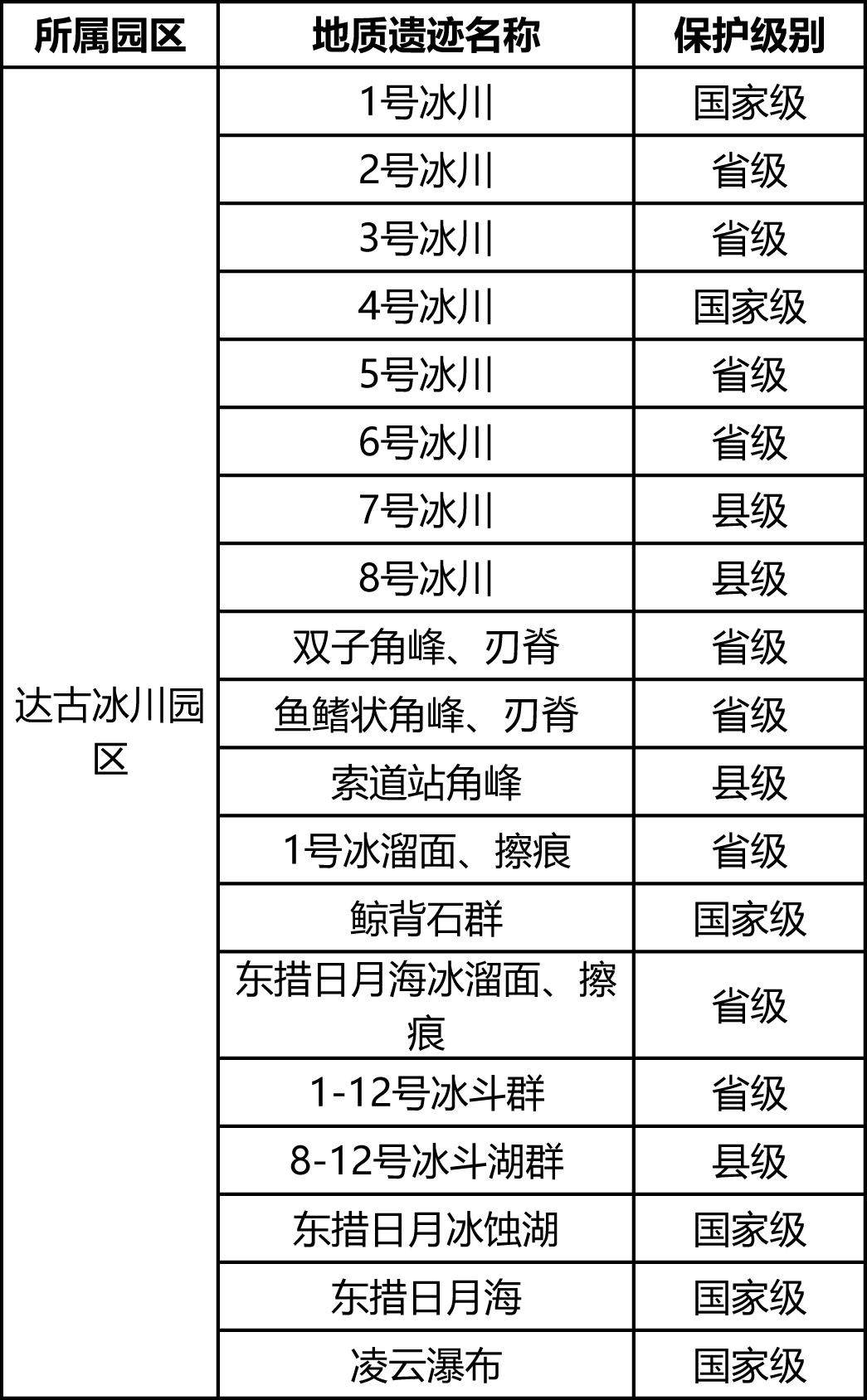

四川達古冰山地質公園地質遺跡保護名錄表

B.保護區劃分

(一)地質遺跡劃分原則

根據地質公園內地質遺跡分布及其價值特征,對地質遺跡實行三級保護。

1、一級保護區(點) 具有典型的、重要的科考價值,同時又很少見的地質遺跡出露區(點),劃為一級保護區(點)。

2、二級保護區(點) 比較典型的具有一定代表性、規模相對較大的地質遺跡,或者同類地質遺跡類型較多,但是其地質現象出露相對較好,地質遺跡敏感中等,自然環境和交通條件較好,是開展地學科考和科普教育、科普旅游的良好場所,劃為二級保護區。

3、三級保護區 在同類地質遺跡中,對于雖然不算很特別,或者是與其它重要地質遺跡相配套的,地質遺跡敏感度較低,具有一定科研價值或者較高景觀價值的區域,劃分為三級保護區。

(二)保護區類型級別和范圍的劃分

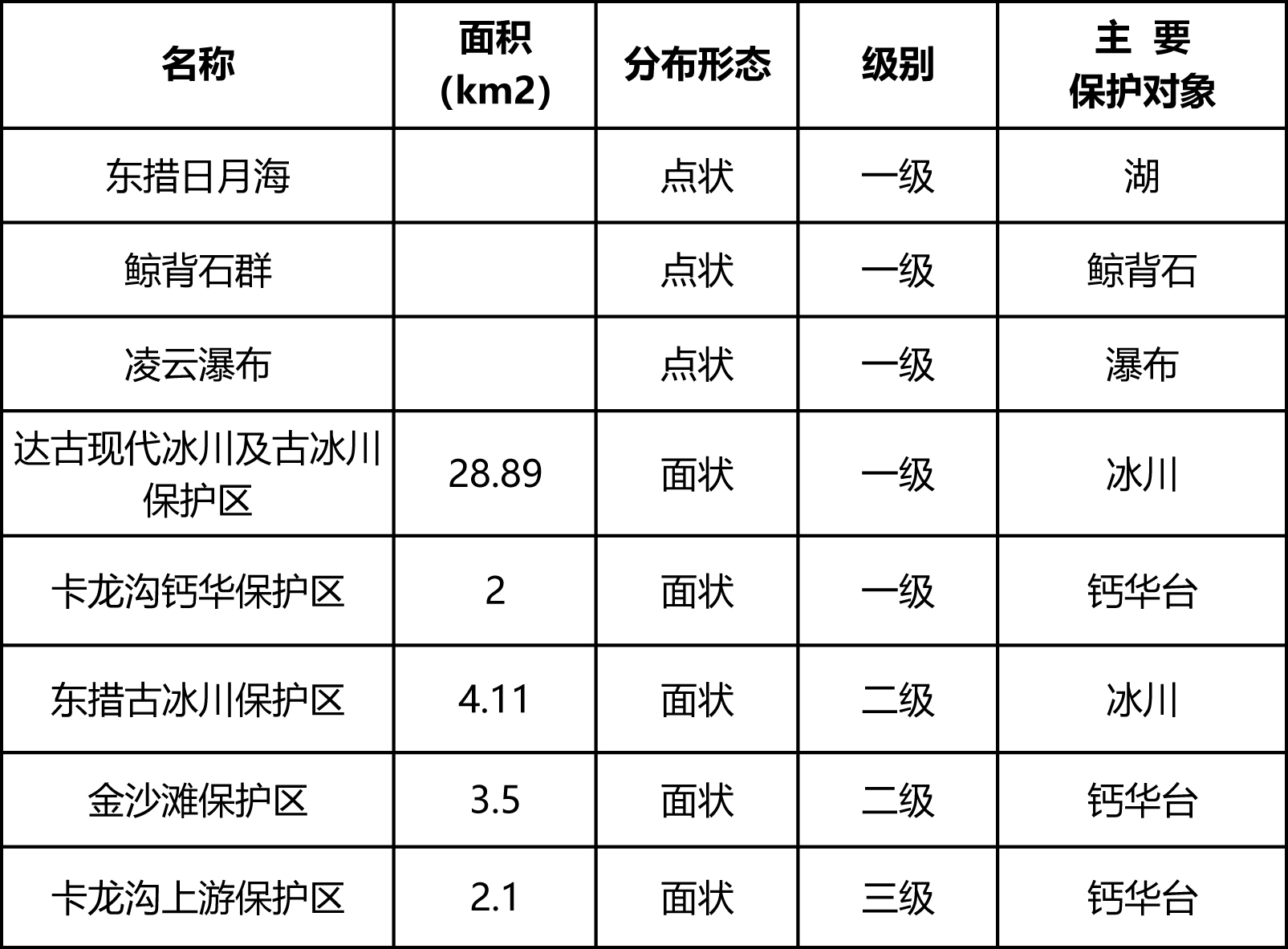

將公園的地質遺跡保護區劃分為一級、二級、三級保護區(點),總面積約40.51平方千米,占公園總面積約79.61%.

一級保護區(點):公園內一級保護區為達古現代冰川及古冰川地質遺跡保護區,面積28.89平方千米、卡龍溝鈣化地質遺跡保護區,面積2平方千米,總面積約30.89平方千米,占保護區面積約60.57%。一級保護點有3處,為東措日月海、鯨背石群、凌云瀑布。

二級保護區:公園內二級保護區為東措古冰川地質遺跡保護區,面積4.11平方千米、金沙灘地質遺跡保護區,面積3.5平方千米,二級保護區總面積7.61平方千米,占保護區面積約14.92%。

三級保護區:公園內三級保護區為卡龍溝上游地質遺跡保護區,面積2.1平方千米,三級保護區總面積2.1平方千米,占保護區面積約4.12%。

四川達古冰川國家地質公園地質遺跡保護區(點)劃分一覽表

C.分級保護措施

(1)一級保護區(點)

①在當地居民進入保護區、點的主要入口醒目處,設置保護區界碑及解說牌,介紹地質遺跡名稱、科學價值和保護價值,增強人們保護意識。

②嚴禁建設與景觀無關的設施,不得安排食宿床位。可在保護區內安置必需的保護設施,主要作為科學研究和科學教育實踐的基地。

③對于容易遭人為破壞的地質遺跡,要以圍欄進行圈隔,且圍欄材料應根據當地情況因地制宜,采用經濟并兼顧耐用的材料。

④不得進行任何與保護功能不相符的的工程建設活動,不得進行礦產勘查、開發活動,不得設立賓館、招待所、培訓中心、療養院等大型服務設施。

(2)二級保護區(點)

①在不降低地質景觀質量的情況下,為方便游客,可適當設置一定規模的購物、休憩、照相等服務設施,但須與景觀環境協調,且要嚴格控制游客數量。

②必須限制與地質游賞無關的建筑,且要限制機動交通工具進入本區。

③游覽道路布局應以不破壞景觀為原則,并充分考慮地質災害影響,確保游人安全。

④不得進行任何與保護功能不相符的的工程建設活動,不得進行礦產勘查開發活動,不得設立賓館、招待所、培訓中心、療養院等大型服務設施。

(3)三級保護區(點)

①有序控制各項建設與設施,并要與環境相協調。

②加強該區的環境恢復工作,不得有毀林開荒,亂砍亂伐等破壞環境的行為。加強該區域內植樹造林、水源保護和環境恢復工作,以維持園區生態系統的穩定。

③嚴格控制公園內居民人口數量,并控制生產生活用地。

④在進入保護區的各主要道路旁醒目位置設立警示牌和指示兼解說牌,在比較容易受到人們經濟活動行為破壞的地點設立保護界樁和警示牌。

⑤不得進行任何與保護功能不相符的工程建設活動,不得進行礦產勘查、開發活動,不得設立賓館、招待所、培訓中心、療養院等大型服務設施。

(4)公園內其它區域的保護

①地質公園邊界設立界碑。

②基礎與服務設施的場地建設應有較好的地形、地質條件,不受洪水、泥石流等自然災害的威脅。

③地質公園內禁止開山、修建水庫、開荒等破壞地貌景觀和自然生態環境的活動,不得設立任何形式的工業開發區。

④可以以科普專線的形式,串聯公園內重要的地質遺跡景觀點,方便開展科普專項旅游活動,建立青少年科普教育基地和科普培訓基地。

⑤服務區內可發展與旅游產業相關的服務業,控制其他產業,不允許發展污染環境、破壞景觀的產業,控制服務區的規模,其面積不得超過公園總面積的百分之五。

⑥地質環境保護區遵循自然保護區的相關條例進行保護。

(5)其它保護手段

①法律法規

地質遺跡保護工作要全面貫徹國家相關的法律法規,結合地方實際情況,制定出合適的地質遺跡保護管理實施辦法,做到“有法可依、執法必嚴、違法必究。”

②技術監控

運用現代科技手段對公園內地質遺跡極其周圍環境進行監控分析,及時掌握地質遺跡情況。

③管理落實

建立健全公園管理機構,將地質遺跡保護落實到各個部門,實現分區管理、責任到人,將保護工作落到實處,一級保護區(點)落實到人。

D.主要地質遺跡保護措施

(1)冰川地貌保護方案

氣候、降水、溫度以及人類活動等環境的改變都可以導致冰川的退縮加速。反之冰川對氣候變化反映敏感,氣溫的微弱降低或升高可引起冰川大幅度前進或后退,是氣候變化最直接和最明顯的指示器。在全球性氣候變暖的背景下,冰川退縮已成為人類面臨的重大環境問題。因此要加強冰川的保護刻不容緩。

①全面開展公園現代冰川調查、動態監測以及環境監測,研究影響冰川消融的因子,全面摸清冰川消融的方式、空間及時間上的分布、強度等對冰川物質平衡、冰川性質和冰川規模、冰川變化等都有密切的關系。為冰川保護提供基礎數據和理論依據。

②全面開展環境保護,重點確保高山自然生態系統的完整性和原始性,嚴格控制溫室氣體的排放,力爭區域內的生態環境不出現大的波動和根本性改變,努力將自然環境引起的冰川退縮因素降至最低。

③加強對旅游行為的管理,控制游客的規模和數量,避免人類活動的增多、人體釋放的熱量及新陳代謝排出的CO2對加速冰川的退縮的消極影響。

④嚴格劃分游覽區域和保護區域,將游覽區域與保護區域進行隔離,嚴禁游客進入冰川遺跡區范圍。

⑤設置冰川觀測點,對冰川變化的動態進行監測,同時設立環境監測點,建立監測網絡,監測內容主要包括:冰川消融量、水質變化、植被變化、雪崩和泥石流災害等。

⑥完善公園的標識系統建設,重要設立警示牌、提示牌、界樁、界碑等建設,同時完善公園的科學解說系統,對游客和社區居民開展科普教育,提高公民的冰川保護意識。

(2)高寒巖溶鈣華沉積地貌保護方案

高寒巖溶鈣華景觀的形成需要極其苛刻的水環境條件和自然環境條件,因此對高寒巖溶景觀的保護主要通過對自然環境和水環境的保護來實現。經調查,卡龍溝內鈣華壩滲漏、湖泊水位下降及鈣華退化現象普遍存在,局部地方鈣華嚴重失水炭化變化。因為需要采取以下措施對卡龍溝鈣華進行保護。

①開展卡龍溝鈣華的形成與演化趨勢方面的研究。重點對景觀水儲水構造的空間組合特征及區域地質歷史的分析出發,并結合年輪測定,對水循環系統及鈣華景觀在時空上的分布及動態演化規律進行了研究,進而對景觀演化趨勢作出評價。

②開展生物作用對鈣華的影響方面的研究,對卡龍溝鈣華藻類進行了采集、鑒定和分析,研究得出生物多樣性在巖溶沉積形成中具有重要的地質生態學意義。

③設置巖溶鈣華觀測點,對卡龍溝鈣華動態變化進行監測,同時設立環境監測點,建立監測網絡,監測內容主要包括:氣候、降水、溫度、水質、植被、空氣質量等。

④加強對旅游行為的管理,控制游客的規模和數量,避免人類活動的增多、人體釋放的熱量及新陳代謝排出的CO2對鈣華產生消極影響。嚴格劃分游覽區域和保護區域,將游覽區域與保護區域進行隔離,嚴禁游客進入鈣華灘、池等區域。

⑤開展保護工程建設,重點對上游的轉花泉進行圍欄保護。

⑥完善公園的標識系統建設,重要設立警示牌、提示牌、界樁、界碑等建設,同時完善公園的科學解說系統,對游客和社區居民開展科普教育,提高公民的巖溶保護意識。

]]>以下將分別從公園內地質遺跡的系統性、完整性、典型性、稀有性、科學性和美學性進行定性評價。

1.系統性和完整性

公園地處青藏高原橫斷山脈東緣邛崍山北段,系青藏高原向四川盆地西過渡的高山峽谷地帶,在這個獨特區域內經過漫長的地史演化和長期的地質作用發展成生了類型豐富的地質遺跡類型。

達古冰川園區以現代冰川和古冰川地貌為核心、輔以水體等其他地貌和自然景觀;既有著極高山地區冰雪宮殿般的雄奇竣美,又有著自然生態環境的婀娜多姿,不管是冰川地貌還是自然景觀在縱向上立體變化,層次分明。分布在海拔3200米的古冰川地貌到海拔5000米的現代冰川地貌,構成了一個系統完整、類型豐富的海洋型山岳冰川地貌體系。

卡龍溝鈣華是冰后期,在冰川退縮后形成的“U”型槽谷的基礎上,發育的眾多高寒冷水型地表鈣華堆積地貌景觀。降水沿海拔4000米高的阿勒地雜給山主斷裂帶滲入地下,經水——巖充分作用,阿勒地雜給山頭聳立的“扎尕灰巖”中的Ca2+、CO32-進入地下水循環系統中,形成豐富的飽和巖溶水后,自卡龍溝上游向下在不同位置出露,形成規模宏大的鈣華臺地(崖)、鈣華長坡、鈣華瀑布、鈣華灘、鈣華池等不同形態的地表鈣華堆積地貌,構成了一個完整的巖溶地貌和巖溶水系統復雜而完整的演化系統。

公園的兩個園區既獨立,又相互關聯,反映了公園第四紀不同時期的地史演化過程,從而形成一個系統完整、地質遺跡類型豐富、組合獨特、功能多樣,集系統性和完整性于一體的綜合性地質公園。

2.典型性與稀有性

在地質遺跡的自然屬性中,典型性和稀有性是最為重要的屬性。

公園內達古冰川園區內分布的冰川地貌地質遺跡景觀資源處于青藏高原東緣,區內19條現代山岳冰川與岷山主峰雪寶頂的3條現代冰川構成了中國乃至亞洲最東緣的現代山岳冰川分布區,具有典型性和稀有性的特征。公園的現代冰川屬小型冰川,單條規模在0.3-1.4千米之間,類型以冰斗冰川、懸谷冰川、冰斗-懸谷冰川為主,近幾年冰川厚度、長度均呈加速消融萎縮趨勢,更顯其稀有性。

卡龍溝園區內大規模的冰后期地表鈣華堆積地貌以氣勢恢宏的鈣華臺地、鈣華長坡和鈣華瀑布為靈魂,其絢麗多彩、斑駁迷離、形態各異的地貌類型與黃龍鈣華堆積地貌既屬同一地貌體系,又風格迥異,獨具魅力。是冰后期冰川退縮后,在冰川形成的“U”型槽谷基礎上發育的鈣華沉積,反映了區域地貌形成的不同階段,且與區內獨特的自然地理環境、生態環境和地質條件相關。且該區域處于高寒地區,海拔在3000米以上,形成于高海拔壓差大、溫差大的環境,是橫斷山區高寒地表巖溶景觀帶的重要組成部分,在區域上具有典型性和稀有性。

3.科學性

公園地處青藏高原東緣,在遠離青藏高原現代冰川分布中心區域的最東緣卻分布著數量達19條之多的現代山岳冰川和第四紀以來的數次冰期形成的類型豐富、保存較為完整的第四紀冰川遺跡。這些地質遺跡不僅詳細記錄了第四紀以來的青藏高原東部生態系統和氣候系統、環境系統變化的豐富內容,是研究青藏高原第四紀古地理、古氣候環境變遷的重要場所之一。由于現代冰川地貌對氣候變化的響應非常敏感,達古冰山獨特的地理位置和生態環境特點使其在未來經過系統科學研究后,必將為青藏高原第四紀以來的氣候變化和生態環境的演化歷史等提供多方面的信息,具有極為重要的科學研究價值和意義,并且能為青藏高原東緣構造隆升過程提供科學證據,為全球環境變化研究作出貢獻。

此外,卡龍溝鈣華地處高寒山區,其大規模冷水型地面鈣華的沉積,反映了以往認為不利于巖溶作用的高寒地區仍具活躍的碳酸鹽巖溶蝕作用,且這些大型地表鈣華沉積,發育于冰后期冰川退縮后形成的冰川槽谷。研究它的形成環境、堆積層的特征、地貌形態及其發育和演化模式,對高寒條件下的巖溶理論研究、巖溶沉積學、巖溶地貌、水文地球化學以及自然風景區的環境保護和管理,都有著重要的理論意義和實際意義。卡龍溝鈣華與苔蘚共生,豐富的藻類群落參與了鈣華景觀的形成,生物作用促進了巖溶發育的強度和方向,生物活動及代謝產物是巖溶動力系統的驅動力之一。研究藻類在鈣華沉積過程中所起作用,是探索此類鈣華生物成因的主要切入點,同樣具有十分重的科學意義。

4.美學價值

“春看山花、夏觀冰川、秋賞彩林、冬品雪境”是達古冰川地質公園最獨特的美學性的自然環境寫照,無不反映了該區域生態環境的獨特優美性以及生態環境的敏感性,充分體現著區內地質遺跡和生態環境的美學價值。

色彩美:達古冰川園區分布著數十里彩林,金秋時節色彩斑斕,與陽光照射下厚重沉穩的雪山、晶瑩剔透的冰川交匯在一起,構成一幅五彩繽紛的天然畫卷,被譽為“彩色冰川”。此外,園區隨處分布的漂礫和冰磧礫石,其上多生長著橘色藻,這些藻類在溫度和濕度適合的條件下積淀大量的類胡蘿卜素令礫石鍍上一層鮮艷的紅色,在達古雪山的山坡、溝谷中艷麗燃燒,與藍天白云、綠樹溪水和晶瑩的冰雪世界中各種色彩組合成極具視覺沖擊力的大美,令人震撼。

卡龍溝園區植物繁茂,狀如海綿的青苔彩毯,幔緯般高懸樹枝的綠色松蘿堪為奇絕。夏季秋初,草海青綠,姹紫嫣紅,深秋則紅黃綠交相輝映,斑斕多姿,這里以靜謐而色彩豐富的苔蘚鈣華世界彰顯著生機勃勃的美,靜溢的苔蘚泉華世界如綠的母親、綠的原野、一首綠的詩、一幅綠的畫,不同層次的綠苔和金黃、灰白、淺綠等各種色彩的鈣華沉積物交織一起,不分彼此,輕柔的流泉瀉出絢麗的樂章、在卡龍山谷蕩氣回腸,令人遐想,恍然進入夢中仙境。

形象美:達古冰山以不同形狀的現代山岳冰川為典型,或呈月牙形、條帶狀、豎琴狀的山谷冰川主體被長年堆積起來的渾厚而平緩的白雪輕輕覆蓋著它玉潤的軀體,前緣的冰蝕崖若隱若現,酷似幽靈般的城堡聯系著雪山屏障的鋸齒狀山峰。落差5—30米左右的冰瀑布上呈褶皺狀飄逸的線型紋飾,像樹輪一般記載著“她”風雪滄桑歲月,星羅棋布的冰斗積雪之后像一朵朵綻放于角峰刃脊之下的巨型“雪蓮花”;一個個冰川湖,像鑲嵌于達古雪山蒼勁雄渾軀體上的一塊塊綠翡翠;不同類型的冰川地貌“性格”各不相同,形象各具美感、或雄渾、或嫵媚,讓人思緒連連,浮想聯翩。

卡龍溝鈣華世界則以形態各異的鈣華沉積物讓人嘆服其形象之美。形態奇特、結構精巧的數百個露天鈣華彩池,在多處連綿起伏,或形若臺階、或形似層層梯田、又如片片魚鱗,流水漫漫,終年不息;規模巨大、形神兼備的鈣華臺(崖)或如觀音坐蓮、或如老嫗下山、或如龍盤虎踞;一道道鈣華瀑布自鎏金嵌玉或古拙質樸的鈣華陡崖飛流而下,形成了形象各異的“冰簾飛瀑”、“金坡神水”等奇觀;那穿云破霧的鈣華長坡、自莽莽林海飛奔而出的龍鱗坡,更是氣勢非凡、形神壯觀;高山之巔、峰林似刀劈斧削,云霧繚繞間直指蒼穹、漫漫密林中神奇的石林形態憨然、古樸,似頑猴攀樹、或如雄鷹展翅……,這里各種類型的地質遺跡景用不同的形象展示著其豐富的科學內涵。

動態美:公園內靜謐的是晶瑩的冰雪宮殿、是峰林巉巖、是龍行虎踞的鈣華景觀,而靜謐之中,風起林動、水過聲出,流動著無處不在的大美。潺潺流水如魔術師手中的魔術棒,揮動著,讓達古河和卡龍溝的溪水帶動著區內一切有生命的物質,這里水在低吟、鳥在歌唱、流云在舞動水袖、森林在風中舞蹈。這里群猴在水邊嬉戲、各種野生動物在林間閑庭漫步、春夏秋冬,柔風細雨、山間霧靄無不充滿著氤氳的動感,令這片神奇的土地舞出神奇曼妙、充滿靈動的生機。

組合美:公園主體突出,空間鋪陳得當,各種類型的景觀資源層次感突出、成層遞進,無論在達古冰山還是卡龍溝,地質遺跡主體景觀資源始終占據著核心地位,抓住你的眼球,令人震撼于地球的神奇偉力。冰川雪山為主體的達古冰川園區以雄渾、博大的氣勢與靜謐秀美的卡龍溝組合成質感不同、風格迥異的雄秀之美,在空間開闔、排列組合上既富層次之美、又巧妙組合在一起。區內每一個重要的地質遺跡景觀資源,都有多種其他類型的景觀資源與之相伴相隨,形成一個個既具有強烈對比、整體感又強的完美之境。在公園各處,地質遺跡景觀資源的美總是與自然環境之美和諧融合在一起,與人文景觀相伴隨行,把自然界不同魔力雕琢而成的各種景觀資源描繪成一幅長卷、譜寫成一首氣勢雄渾的樂章。使這些組合在一起的美既雄奇又秀美,既有滄海桑田般的古樸、又有色彩華麗的衣裳。

5.科普價值

地質公園的現代冰川不僅我國最東的冰川分布區,而且還是距中心城市最近的現代冰川分布區,具有極高的科普價值。這些冰川均屬小型冰川,在類型上以懸谷冰川、冰斗冰川為主,形態多樣,類型豐富,特征典型,是開展現代冰川科普的理想場所。除現代冰川而外,公園還發育大量的第四紀冰川遺跡和冰后期地表鈣華堆積地貌,這些遺跡對開展地球環境變遷等科普教育,喚起公眾對自然的興趣,增加環境保護意識具有重要價值。

公園位于長江上游,植被垂直帶譜明顯,具有生物多樣性,珍稀物種豐富,生態功能完整重要,是開展自然生態、環境保護等科普的天然博物館。

公園歷史文化悠久,尤其是紅軍文化極其豐富,是開展愛國主義教育的重要基地。

6.自然性

地質公園內地質遺跡大多數都保持著原始自然狀態,沒有受到人為的破壞和污染威脅。公園區域內的現代冰川、第四紀冰川遺跡、喀斯特鈣華等典型景觀及豐富多彩的人文和生物景觀,構成自然、優美、和諧的自然生態環境,展現著大自然原始、雄壯、美妙、多姿和鬼斧神工,在原生態的自然環境中煥發著本真的魅力。

]]>達古冰川是中國最東端海洋型山岳冰川,目前有11條現代冰川,冰川總面積1.46km2,冰儲量0.0337km3,以冰斗冰川、懸谷冰川、冰斗-懸谷冰川為主,還發育有少量坡面冰川和冰斗山谷冰川。其中,正在發育的兩條懸冰川被稱為“嬰兒冰川”,這種冰川的出現或消失十分敏感地反映著區域氣候環境和生態環境的變化。

1號冰川(中國冰川編目為5K621G17)

屬冰斗冰川,冰川整體朝向東,平均長度400 m,平均寬度840 m,面積0.36 km2,冰川厚度5-35 m,是公園面積最大和可進入性最好的冰川。每年7-9月,冰川表層積雪融化,“冰川層理”清晰展露,形態優美,記載了第四紀以來全球氣候的交替變化。

2號冰川(中國冰川編目為5K621G11)

屬懸冰川,冰川整體朝向北西,平均長度800 m,平均寬度300 m,面積0.14 km2,冰川厚度15-23 m。它與1號冰川并列相連,并一直延伸到達古雪山的頂端,冰川層紋橫向舒展,朝霞晚彩映照下,綻放出“日照金山”的唯美光影。

3號冰川(中國冰川編目為5K621G10)

屬懸冰川,冰川整體朝向北西,平均長度500 m,平均寬度300 m,面積0.11 km2,冰川厚度10-16 m,如碩大的美玉隨意堆砌于山谷間,耀人眼目。

角峰和刃脊

冰蝕地貌的代表性地貌,是原山峰周圍冰斗相背發展形成的外觀形態。相鄰冰斗間殘留的刀刃狀山脊,稱為刃脊;孤立、峻峭的尖鋒即為角峰。

達古冰川角峰主要分布于海拔4 800-5 286 m的區域,其形態主要有尖棱狀、金字塔狀,一般高出冰斗50-100 m,通常刃脊與角峰相伴,形成眾多雪山的主峰。雙子角峰、刃脊;魚鰭狀刃脊、角峰;索道站角峰。

淚湖

為冰蝕湖,古冰川流動過程中對巖性較軟或破碎巖石進行挖蝕形成了冰蝕洼地,當冰川后退、冰蝕洼地前緣出口被冰磧物堵塞,便積水成湖。淚湖是1、2號冰川消融、退縮過程中形成的天然湖泊,猶如圣母晶瑩剔透的眼淚滴落在純凈雪山之巔。

東措日月海

園區最大的冰川湖泊,由兩個呈北東向展布豆莢狀湖泊相連而成,坐在索道纜車中,俯瞰著如翠玉鑲嵌在山間的湖光山色,令人賞心悅目,流連忘返。

鯨背巖

公園內發育有10多條平行展布的鯨背巖群,平均高度約5米,其中最大的一條長約50多米,寬20余米。行在索道上,俯瞰這一“巨鯨”擱淺在雪山,極為壯觀。

變形石(冰磧礫石)

系巖漿巖脈侵入變質(砂、頁巖)中,經過構造擠壓變形后形成,它保留著巖石形成時擠壓變形的層間褶曲,同時還烙上了冰川運動摩擦、擠壓的擦痕和塑性變形彎曲的烙印。

洛格斯神山

洛格斯神山,藏語意為:群山守護神,海拔4 900 m,由三個金字塔形角峰組成,三個角峰呈一字形排列,如振翅欲飛雄鷹,巍峨壯麗。洛格斯神山的山頂猶如佛像,輪廓清晰,栩栩如生,是當地藏族人的朝圣之地,被譽為“山是一尊佛,佛是一座山”。

鴻運坡

位于達古河谷,由花崗巖礫石組成的古冰川漂礫堆積而成,呈帶狀展布,長度大于1 000 m,寬30-80 m。漂礫上生長著一種含有大量類胡蘿卜素的喬利橘色藻,導致漂礫呈橘色,顏色鮮艷,寓意吉祥,故被命名為“鴻運坡”。

小型褶皺

褶皺是巖石原來近于平直的層面變成曲面的表現。巖層在構造運動作用下,因受力擠壓而發生形變彎曲,一個彎曲稱褶曲,如果發生的是一系列波狀的彎曲變形,就叫褶皺。達古地區地層受到區域構造影響制約,長期處于褶皺變質階段,多形成小型褶曲,且扭曲變形強烈,多呈“S”狀。

冰川擦痕

冰川運動過程中,冰川搬運物相互摩擦或與冰床及其兩側基巖摩擦形成冰川擦痕。區內冰川擦痕主要分布于各處冰溜面上和冰川“U”型谷谷口狹窄陡立的兩側基巖壁上。

迎賓仙景

鈣化灘長約120 m,寬40-55 m,面積近7 000 m2,厚度35-65 cm,臺地上生長稀疏灌木,兩側生長大量苔蘚,宛如天然盆景。懸崖峭壁掛古藤,深壑密林翠松柏。泉華苔蘚云滾霧騰,青山飛泉龍嘯山吟。冰川厚度10-16 m,如碩大的美玉隨意堆砌于山谷間,耀人眼目。

迎賓飛瀑

位于迎賓鈣華臺上,高60 m,寬近百米,是卡龍溝最大的瀑布。迎賓飛瀑水流或以面狀匯集,或以珠簾玉碎的線狀形態展布,仿佛用一條條迎賓哈達,歡迎著來自四面八方的朋友。

金沙灘

由鈣華沉積物形成的鈣華灘,長162 m,寬約158 m。泥黃色的沉積物在灘面上成層堆積,陽光照射時鈣化結晶體泛著點點金光,仿佛一片金色的沙灘,故名“金沙灘”。

珍珠飛瀑

位于彩毯坡鈣華臺形成的跌水陡崖上,陡崖高約5 m、寬13 m,瀑布呈線狀;鈣華臺上翠綠色、黃綠色、鵝黃色的青苔叢生,猶如一條美麗的彩毯,水自頂端直瀉而下,似串串珍珠懸掛于彩毯之上。可謂是:清泉跌撞崖面,飛玉濺珠玉盤。

彩池盆景

天然鈣華池群,呈臺階狀,似層層梯田。池水中生長著綠藻、苔蘚、灌木和高山柳等植物,如一個不加修飾的巨型天然盆景,粗狂不失柔美。

龍鱗坡

長坡寬約44 m,長53 m,下部臺地前緣寬約67 m,長71 m,在陽光的照射下,黃色鈣華沉積物如片片龍鱗,長坡若隱藏在山林里的金色巨龍,氣勢恢宏。

松蘿彩池

鈣華池分布密集,大小不一,大的面積20 m2,小的面積不足1 m2,總面積約800 m2,是卡龍溝鈣化池群核心所在。

天然盆景

植物繁茂,夏季秋初,草海青綠,姹紫嫣紅,深秋則紅黃綠交相輝映,斑斕多姿。隨處可見狀如海綿的青苔彩毯,幔幃般高懸樹枝的綠色松蘿堪為奇絕,天然盆景可謂是大自然鬼斧神工的杰作。

生物彩池

彩池群由30個大小不一、形態各異的小池組成。鈣華池呈階梯狀分布,共11層,單個面積1-52 m2,邊石壩高10-50 cm,池內多生長有藻類和苔蘚類植物,大量綠藻類和苔蘚類植物,把池水渲染成淺綠色,陽光透過層層密林,投射在這些池群中,光影搖曳中,色彩斑駁,層次感極為突出。

鈣華長坡

為卡龍溝最長的鈣華長坡,長度約83 m,寬29 m,坡度30°,松樹和灌叢生長其間,流水沿著長長的鈣華坡潺緩流淌,陽光照射下坡面泛著點點金色,若金色游龍穿林而出。

高山石林、峰林

峰林位于卡龍溝園區北東緣原始森林的邊緣,海拔4000米以上的高山區域。峰林相對高差50-150米,石林位于峰林之下,高3-30米,形態各異。

按照國土資源部2016年7 月《國家地質公園規劃編制技術要求》【國土資發[2016]83號】文件的相關標準,公園內的地質遺跡可分為3大類,8類和12個小類,其主要類型為地貌景觀,水體景觀、地質構造三大類,其中以現代冰川、古冰川遺跡地貌和高寒喀斯特地貌為主要特色。

地質遺跡分類表