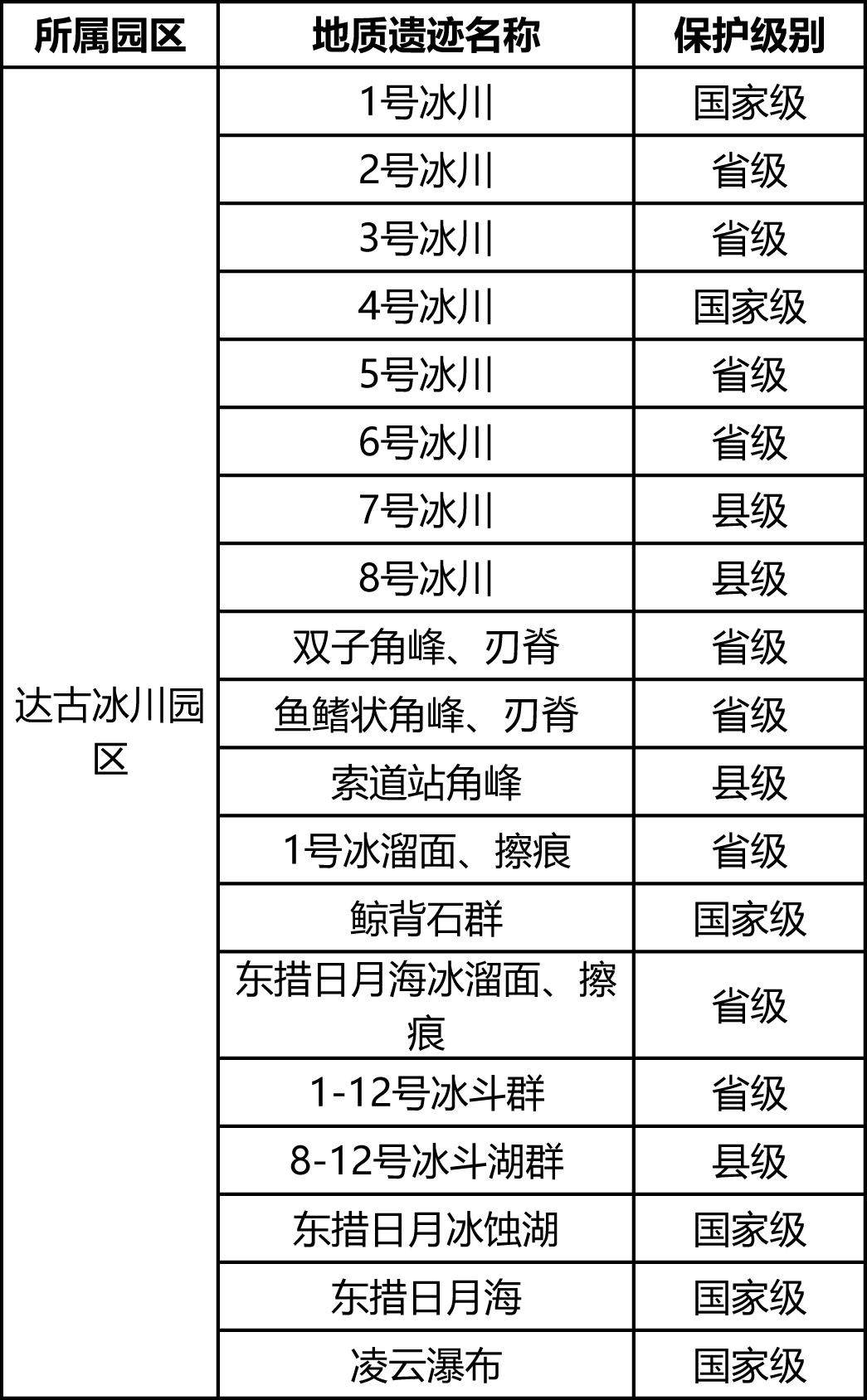

A.地質遺跡保護名錄

對公園內屬B級導向型地質遺跡景觀有13處,科學價值和美學觀賞價值極大;屬C級主要地質遺跡景觀有33處,具有較高的科研價值和很高的觀賞價值;屬于D級配套型地質遺跡景觀有16處。

四川達古冰山地質公園地質遺跡保護名錄表

B.保護區劃分

(一)地質遺跡劃分原則

根據地質公園內地質遺跡分布及其價值特征,對地質遺跡實行三級保護。

1、一級保護區(點) 具有典型的、重要的科考價值,同時又很少見的地質遺跡出露區(點),劃為一級保護區(點)。

2、二級保護區(點) 比較典型的具有一定代表性、規模相對較大的地質遺跡,或者同類地質遺跡類型較多,但是其地質現象出露相對較好,地質遺跡敏感中等,自然環境和交通條件較好,是開展地學科考和科普教育、科普旅游的良好場所,劃為二級保護區。

3、三級保護區 在同類地質遺跡中,對于雖然不算很特別,或者是與其它重要地質遺跡相配套的,地質遺跡敏感度較低,具有一定科研價值或者較高景觀價值的區域,劃分為三級保護區。

(二)保護區類型級別和范圍的劃分

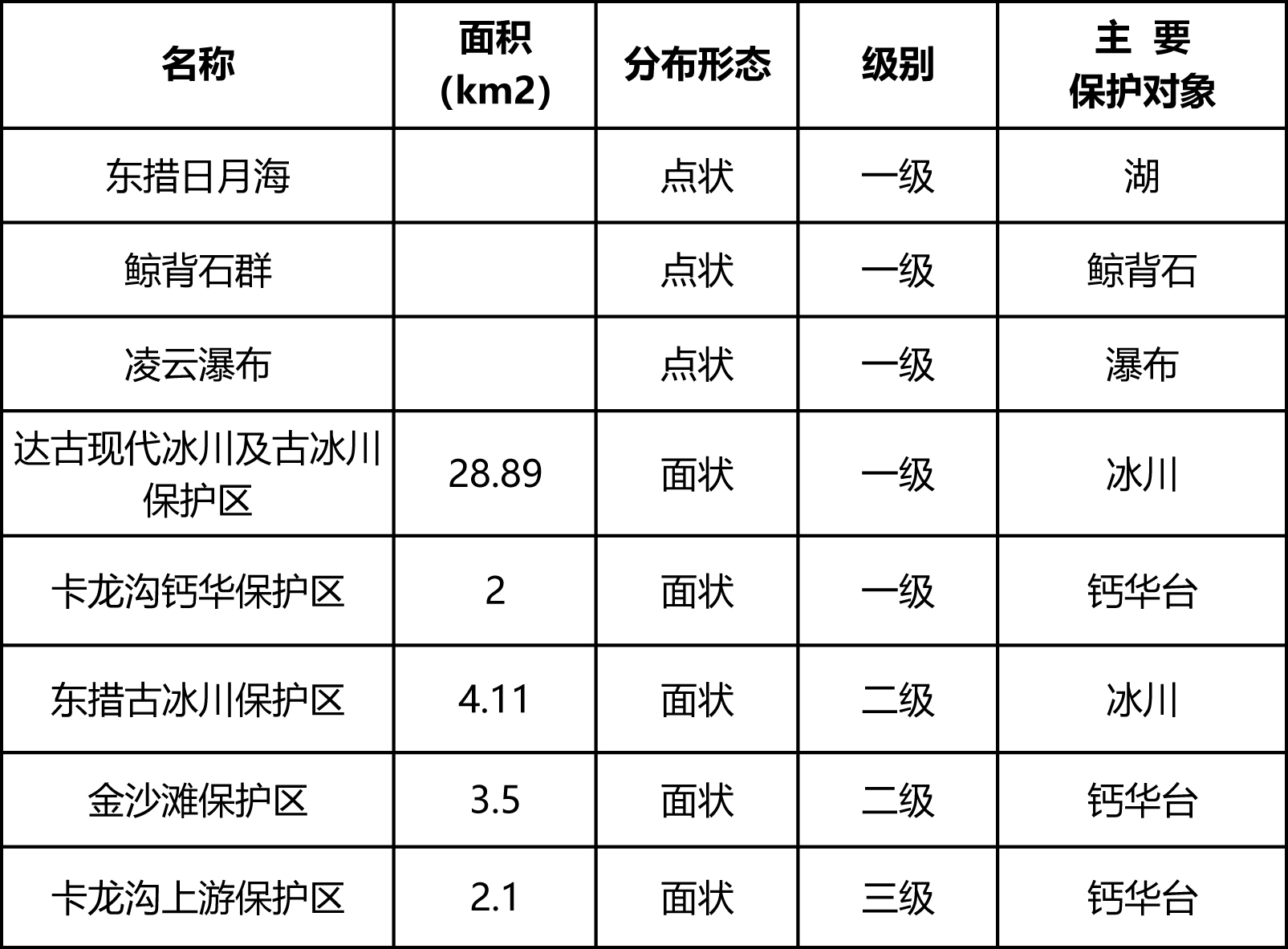

將公園的地質遺跡保護區劃分為一級、二級、三級保護區(點),總面積約40.51平方千米,占公園總面積約79.61%.

一級保護區(點):公園內一級保護區為達古現代冰川及古冰川地質遺跡保護區,面積28.89平方千米、卡龍溝鈣化地質遺跡保護區,面積2平方千米,總面積約30.89平方千米,占保護區面積約60.57%。一級保護點有3處,為東措日月海、鯨背石群、凌云瀑布。

二級保護區:公園內二級保護區為東措古冰川地質遺跡保護區,面積4.11平方千米、金沙灘地質遺跡保護區,面積3.5平方千米,二級保護區總面積7.61平方千米,占保護區面積約14.92%。

三級保護區:公園內三級保護區為卡龍溝上游地質遺跡保護區,面積2.1平方千米,三級保護區總面積2.1平方千米,占保護區面積約4.12%。

四川達古冰川國家地質公園地質遺跡保護區(點)劃分一覽表

C.分級保護措施

(1)一級保護區(點)

①在當地居民進入保護區、點的主要入口醒目處,設置保護區界碑及解說牌,介紹地質遺跡名稱、科學價值和保護價值,增強人們保護意識。

②嚴禁建設與景觀無關的設施,不得安排食宿床位。可在保護區內安置必需的保護設施,主要作為科學研究和科學教育實踐的基地。

③對于容易遭人為破壞的地質遺跡,要以圍欄進行圈隔,且圍欄材料應根據當地情況因地制宜,采用經濟并兼顧耐用的材料。

④不得進行任何與保護功能不相符的的工程建設活動,不得進行礦產勘查、開發活動,不得設立賓館、招待所、培訓中心、療養院等大型服務設施。

(2)二級保護區(點)

①在不降低地質景觀質量的情況下,為方便游客,可適當設置一定規模的購物、休憩、照相等服務設施,但須與景觀環境協調,且要嚴格控制游客數量。

②必須限制與地質游賞無關的建筑,且要限制機動交通工具進入本區。

③游覽道路布局應以不破壞景觀為原則,并充分考慮地質災害影響,確保游人安全。

④不得進行任何與保護功能不相符的的工程建設活動,不得進行礦產勘查開發活動,不得設立賓館、招待所、培訓中心、療養院等大型服務設施。

(3)三級保護區(點)

①有序控制各項建設與設施,并要與環境相協調。

②加強該區的環境恢復工作,不得有毀林開荒,亂砍亂伐等破壞環境的行為。加強該區域內植樹造林、水源保護和環境恢復工作,以維持園區生態系統的穩定。

③嚴格控制公園內居民人口數量,并控制生產生活用地。

④在進入保護區的各主要道路旁醒目位置設立警示牌和指示兼解說牌,在比較容易受到人們經濟活動行為破壞的地點設立保護界樁和警示牌。

⑤不得進行任何與保護功能不相符的工程建設活動,不得進行礦產勘查、開發活動,不得設立賓館、招待所、培訓中心、療養院等大型服務設施。

(4)公園內其它區域的保護

①地質公園邊界設立界碑。

②基礎與服務設施的場地建設應有較好的地形、地質條件,不受洪水、泥石流等自然災害的威脅。

③地質公園內禁止開山、修建水庫、開荒等破壞地貌景觀和自然生態環境的活動,不得設立任何形式的工業開發區。

④可以以科普專線的形式,串聯公園內重要的地質遺跡景觀點,方便開展科普專項旅游活動,建立青少年科普教育基地和科普培訓基地。

⑤服務區內可發展與旅游產業相關的服務業,控制其他產業,不允許發展污染環境、破壞景觀的產業,控制服務區的規模,其面積不得超過公園總面積的百分之五。

⑥地質環境保護區遵循自然保護區的相關條例進行保護。

(5)其它保護手段

①法律法規

地質遺跡保護工作要全面貫徹國家相關的法律法規,結合地方實際情況,制定出合適的地質遺跡保護管理實施辦法,做到“有法可依、執法必嚴、違法必究。”

②技術監控

運用現代科技手段對公園內地質遺跡極其周圍環境進行監控分析,及時掌握地質遺跡情況。

③管理落實

建立健全公園管理機構,將地質遺跡保護落實到各個部門,實現分區管理、責任到人,將保護工作落到實處,一級保護區(點)落實到人。

D.主要地質遺跡保護措施

(1)冰川地貌保護方案

氣候、降水、溫度以及人類活動等環境的改變都可以導致冰川的退縮加速。反之冰川對氣候變化反映敏感,氣溫的微弱降低或升高可引起冰川大幅度前進或后退,是氣候變化最直接和最明顯的指示器。在全球性氣候變暖的背景下,冰川退縮已成為人類面臨的重大環境問題。因此要加強冰川的保護刻不容緩。

①全面開展公園現代冰川調查、動態監測以及環境監測,研究影響冰川消融的因子,全面摸清冰川消融的方式、空間及時間上的分布、強度等對冰川物質平衡、冰川性質和冰川規模、冰川變化等都有密切的關系。為冰川保護提供基礎數據和理論依據。

②全面開展環境保護,重點確保高山自然生態系統的完整性和原始性,嚴格控制溫室氣體的排放,力爭區域內的生態環境不出現大的波動和根本性改變,努力將自然環境引起的冰川退縮因素降至最低。

③加強對旅游行為的管理,控制游客的規模和數量,避免人類活動的增多、人體釋放的熱量及新陳代謝排出的CO2對加速冰川的退縮的消極影響。

④嚴格劃分游覽區域和保護區域,將游覽區域與保護區域進行隔離,嚴禁游客進入冰川遺跡區范圍。

⑤設置冰川觀測點,對冰川變化的動態進行監測,同時設立環境監測點,建立監測網絡,監測內容主要包括:冰川消融量、水質變化、植被變化、雪崩和泥石流災害等。

⑥完善公園的標識系統建設,重要設立警示牌、提示牌、界樁、界碑等建設,同時完善公園的科學解說系統,對游客和社區居民開展科普教育,提高公民的冰川保護意識。

(2)高寒巖溶鈣華沉積地貌保護方案

高寒巖溶鈣華景觀的形成需要極其苛刻的水環境條件和自然環境條件,因此對高寒巖溶景觀的保護主要通過對自然環境和水環境的保護來實現。經調查,卡龍溝內鈣華壩滲漏、湖泊水位下降及鈣華退化現象普遍存在,局部地方鈣華嚴重失水炭化變化。因為需要采取以下措施對卡龍溝鈣華進行保護。

①開展卡龍溝鈣華的形成與演化趨勢方面的研究。重點對景觀水儲水構造的空間組合特征及區域地質歷史的分析出發,并結合年輪測定,對水循環系統及鈣華景觀在時空上的分布及動態演化規律進行了研究,進而對景觀演化趨勢作出評價。

②開展生物作用對鈣華的影響方面的研究,對卡龍溝鈣華藻類進行了采集、鑒定和分析,研究得出生物多樣性在巖溶沉積形成中具有重要的地質生態學意義。

③設置巖溶鈣華觀測點,對卡龍溝鈣華動態變化進行監測,同時設立環境監測點,建立監測網絡,監測內容主要包括:氣候、降水、溫度、水質、植被、空氣質量等。

④加強對旅游行為的管理,控制游客的規模和數量,避免人類活動的增多、人體釋放的熱量及新陳代謝排出的CO2對鈣華產生消極影響。嚴格劃分游覽區域和保護區域,將游覽區域與保護區域進行隔離,嚴禁游客進入鈣華灘、池等區域。

⑤開展保護工程建設,重點對上游的轉花泉進行圍欄保護。

⑥完善公園的標識系統建設,重要設立警示牌、提示牌、界樁、界碑等建設,同時完善公園的科學解說系統,對游客和社區居民開展科普教育,提高公民的巖溶保護意識。

色彩盛宴

色彩盛宴  平分秋色

平分秋色  大地回春

大地回春  夏樹蒼翠

夏樹蒼翠  秋意深濃

秋意深濃  冰鋪雪蓋

冰鋪雪蓋